学術業績

吉形玲美医師-マイクロバイオームの変化が導く女性の健康への新たなアプローチ-第18回 日本性差医学・医療学会学術集会にて腟と腸内細菌叢の相互作用を明らかに

当医療法人社団ミッドタウンクリニック特別顧問(女性医療研究主幹)であり、『40代から始めよう!閉経マネジメント』(講談社)著者でもある吉形玲美医師が、2025年1月13日、熊本市民会館で開催された第18回 日本性差医学・医療学会学術集会(テーマ:今、立ち止まって考えよう 男女の違い/以下:本学会)のモーニングセミナーにて、女性のエイジングと腟マイクロバイオーム※の変化―腟内・腸内細菌叢のクロストークからみたヘルスケアへの展望―というテーマで講演を行いました。本学会は性差医療の概念の広がりから多領域の専門家が参加しており、腸と腟のマイクロバイオームに焦点を当てた女性特有の健康課題へのアプローチについて、本学会では初めての発表となりました。

- マイクロバイオーム

マイクロバイオームとは、人体に共生する細菌やウイルスなどの微生物叢のことで、人間の体内空間を共有している。近年、ゲノム解析の発展から、マイクロバイオームの研究は急速に進歩し、ヒト個々にマイクロバイオームの構成が異なることや、病原菌でありながら宿主である人間に対し疾患を引き起こすことなく、他の微生物集合体と共存 していることなどが明らかになっている。他方、体内に存在しているヒトマイクロバイオームは「免疫系の調節」「栄養素分解代謝」「空腹満腹シグナル伝達」などの作用を有し、その数は 10~100 兆といわれている。人体に存在する代表的なマイクロバイオームと疾患リスクとの関係は以下のようなものが挙げられる。口腔内ではストレプトコッカス属と虫歯、フソバクテリウム属と腸癌、感染性腸炎。バクテロイデス属と消化促進や免疫系のバランス調整。さらに、腟内では、ラクトバチルス属が病原菌・性感染症、早産リスク、婦人科癌リスクの低減に作用す るなど。このようにマイクロバイオームはさまざまな面で生体作用や疾患との関連性があり、私たちの健康に密接に関わっている。

講演内容

背景

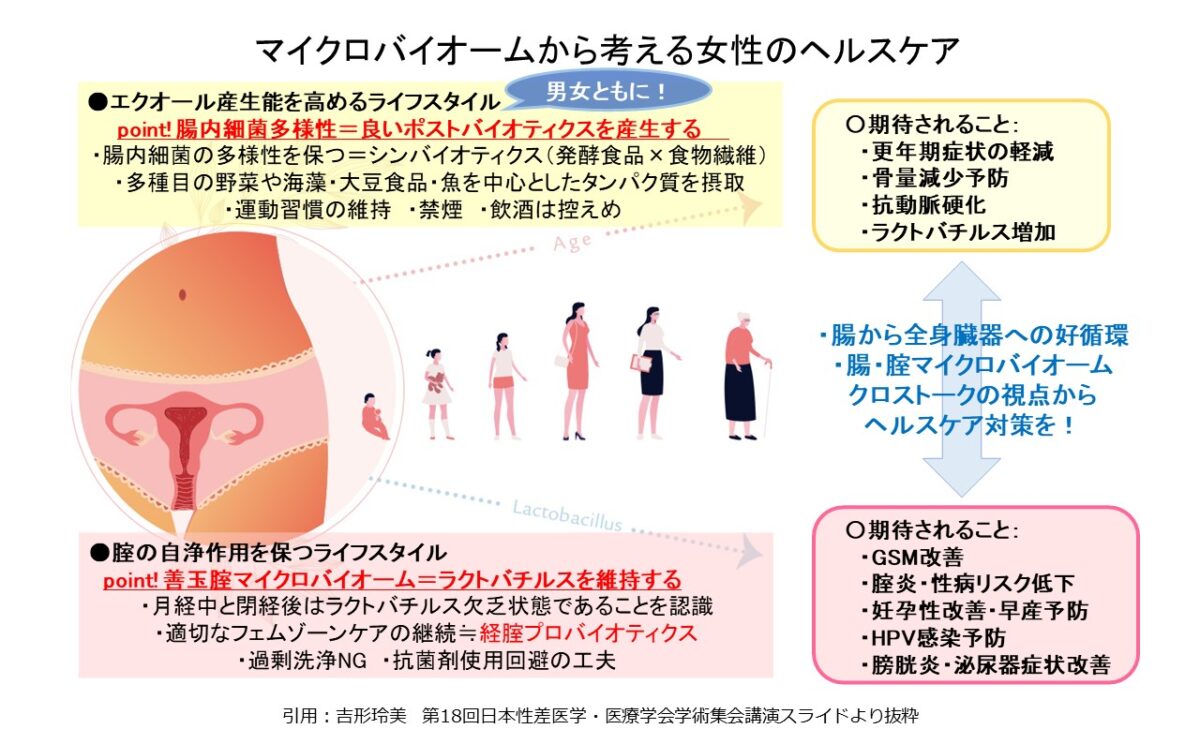

講演のキーワードである「腟マイクロバイオーム」は、吉形医師が自身のマイクロバイオーム研究経過のなかで注目している領域です。もともと吉形医師はイソフラボンから代謝されるエクオール(女性ホルモンのエストロゲンに似た成分)の研究に従事し、腸内細菌によりイソフラボンがポストバイオティクスとしてエクオールに変換される過程と、その健康上の有用性を研究してきました。研究の進展に伴い、婦人科学の視点から腟マイクロバイオームへの関心を深め、研究領域を拡大。本講演では、特に腸と腟のマイクロバイオームのクロストークに焦点を当て、マイクロバイオーム全般に関する基礎知識から腸内細菌叢、腟マイクロバイオームについて、吉形医師の研究事例を交えながら、この分野の知見を包括的に発表しました。

エクオール産生菌と腸内細菌

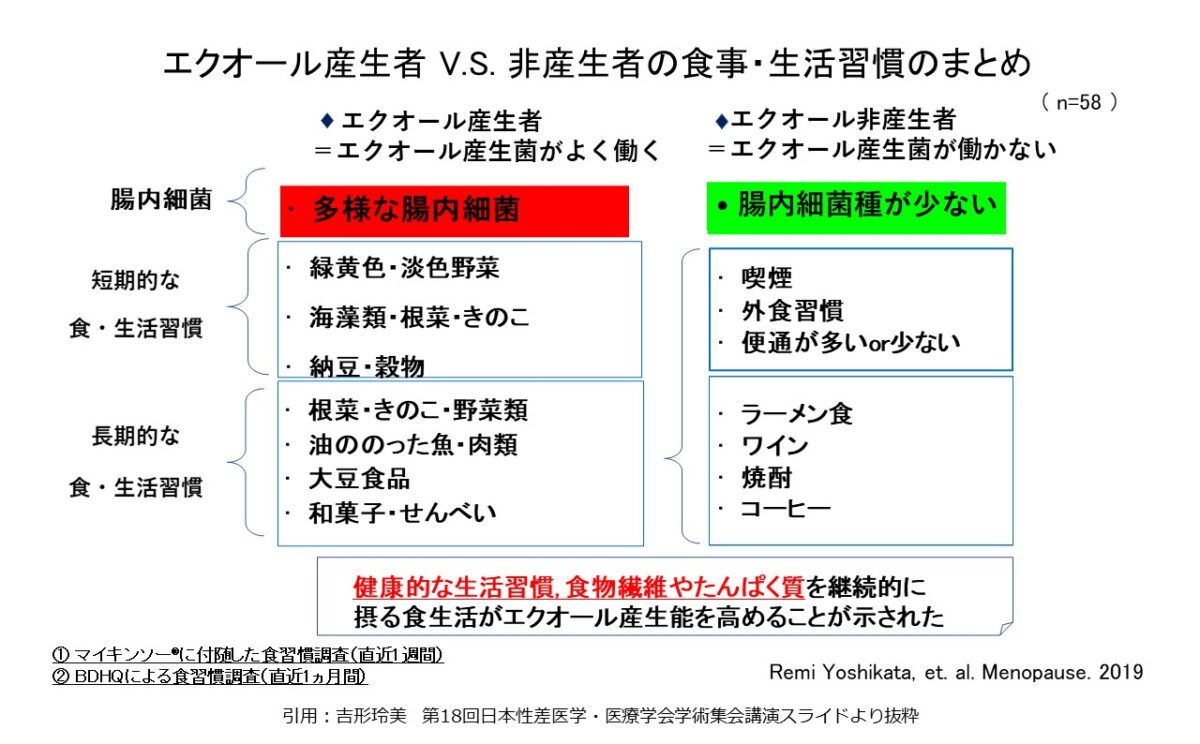

腸内細菌は食物を代謝し、エクオールをはじめとするポストバイオティクスを産生します。エクオール産生菌の活性は、女性においては更年期症状の軽減や骨量減少リスクの低減、動脈硬化のリスクの改善をもたらし、男性においては前立腺疾患のリスク低減など、幅広い健康メリットが期待できます。

また、エクオール産生能は腸内細菌の多様性と強い相関が認められています。エクオール産生菌を働かせるためには、腸内細菌叢が多様性を保てるような(=腸内環境を良好にするような)食習慣、生活習慣がカギとなることが示されました。

- 参考研究:

男女ともにエクオール産生者の優位性が明らかに

ハイメディック検診受診者データを活用した2つの研究論文が医学雑誌に掲載

https://www.amcare.co.jp/wp-content/uploads/origins/news/uploads/PR_release_equolresearch_amc20240620.pdf

日本抗加齢医学会総会にて、吉形玲美医師が「エクオールに関する研究」を発表

https://www.amcare.co.jp/research/20190620-1677/

腟マイクロバイオームとエストロゲン

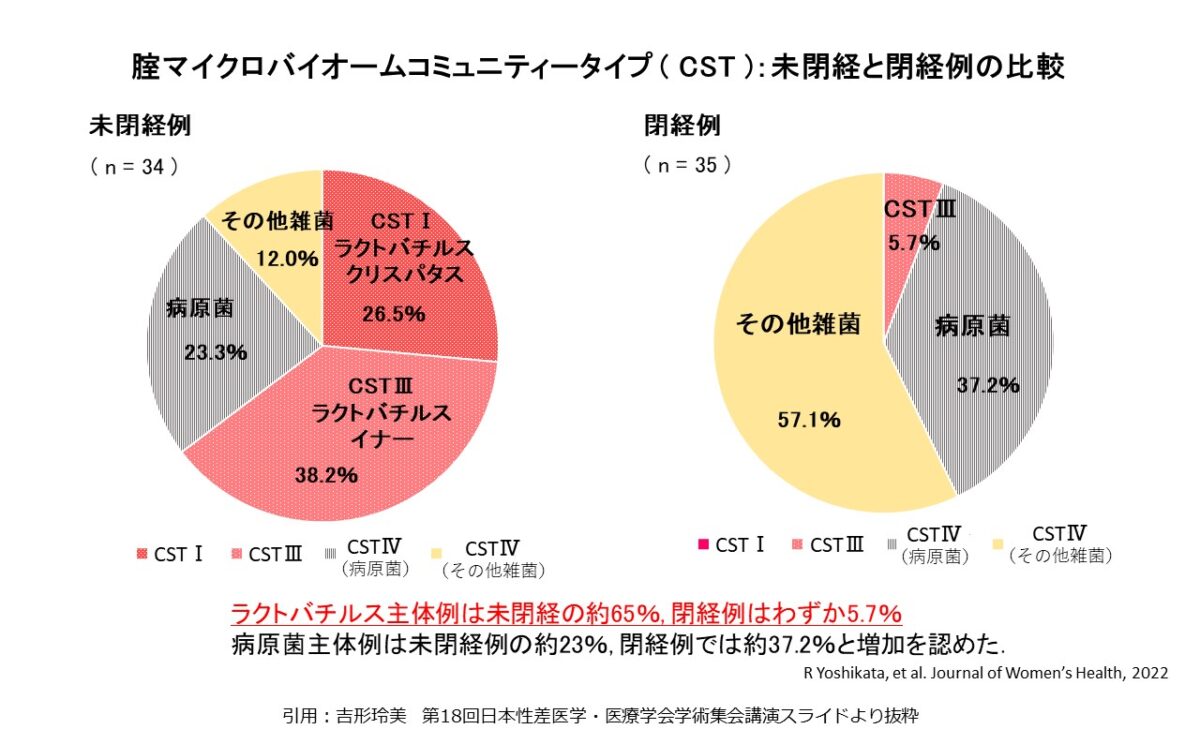

腟内では、乳酸菌の一種であるラクトバチルス※が重要な役割を果たしています。腸内細菌は多様性の環境が望ましい一方、腟内はラクトバチルス属を主体とする単一環境が良好とされています。この点から、腸内と腟内の細菌環境は対照的な特徴を持っています。

ラクトバチルスの産生は女性ホルモンであるエストロゲンに大きく依存しています。月経中や閉経後はエストロゲンレベルが低いため、ラクトバチルスが欠乏し、雑菌や病原菌が増殖し多様性の環境になりやすくなります。

- ラクトバチルス

ラクトバチルス属は乳酸菌の中で、一番大きな属に分類され自然界に広く存在し、発酵食品などに生育している。ラクトバチルスは、分子研究の領域ではCSTⅠからCSTⅤの5つのコミュニティーに分類され、CSTⅣは、ラクトバチルスが最も少ないタイプで、多様性グループといわれている。

腟内のラクトバチルスは、乳酸の産生源であり、乳酸により腟内は酸性となり自浄作用を保つ。理想的な腟内環境は、腟内マイクロバイオームがラクトバチルスで豊富な状態であり、この状態は性感染症やHPV感染の予防、免疫調整にも影響を及ぼし、婦人科癌のリスクを低減するなど、幅広い健康効果を有することが、これまでの研究で認められている。

参考研究:

日本抗加齢医学会総会にて、吉形玲美医師が「女性のエイジングとマイクロバイオームの変化からみた新しい女性ヘルスケアの展望」について発表

https://www.amcare.co.jp/research/20230704-1669/

腟内と腸内細菌叢のクロストーク

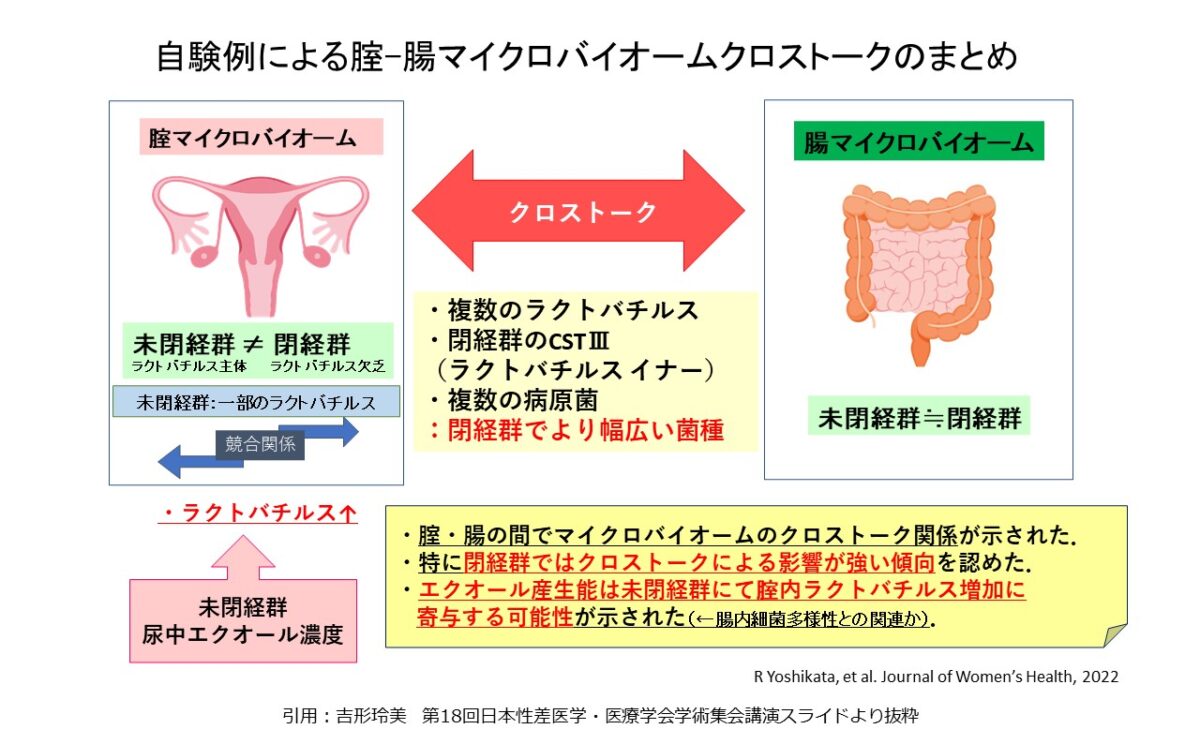

腸内と腟内細菌叢には相関があることが判明しています。吉形医師の研究でも腸内と腟内細菌叢を同時に遺伝子解析した結果、未閉経群では腟内と腸内でラクトバチルスがいくつも一致し相関関係にあることが確認されました。さらに閉経群においても、同様の傾向に加え、より多数の雑菌が相関関係にあることが認められました。これらの知見から、腸内と腟内の細菌が相互に影響を与え合っている可能性が示唆されます。さらに、腸内細菌の多様性がエクオール産生に関連し、それが腟内環境にもプラスの影響を与えていることも示唆されました。

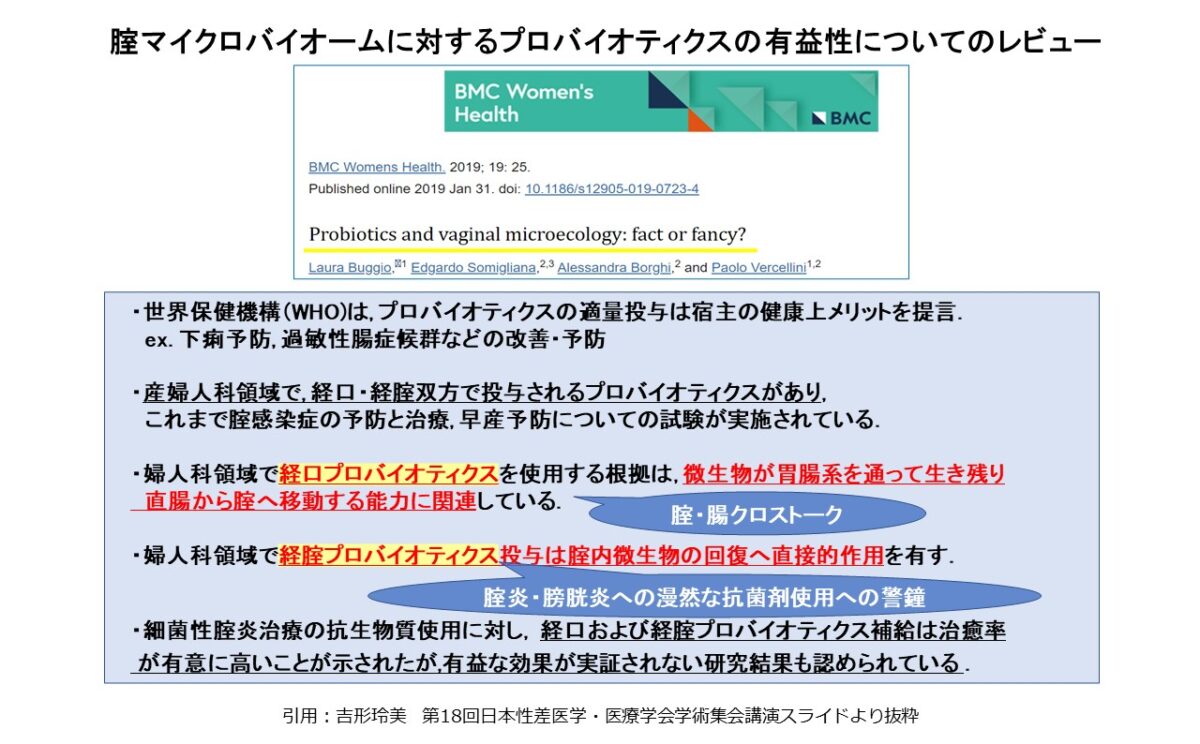

プロバイオティクス・ポストバイオティクスの活用

腸内細菌を整えるプロバイオティクス(乳酸菌やビフィズス菌など)の経口摂取は、腸と腟内細菌叢のクロストークから、腟内環境の改善にも寄与する可能性があります。また経腟プロバイオティクスは、直接的な腟内環境改善効果が期待されます。ポストバイオティクスとしてエクオールサプリメントの摂取は、更年期症状の緩和に加えて、生活習慣病のリスク低下にも寄与することが示されてきています。

- 参考研究:

女性のエイジングとマイクロバイオームの変化、ラクトバチルス乳酸菌含有素材を用いたフェムケアによるGSM改善効果と腟マイクロバイオーム変化についての検討を発表

https://www.amcare.co.jp/wp-content/uploads/origins/news/uploads/dd8ae5202cfa5540fad8838058fcebfde87657d7.pdf

総括

~腸と腟のマイクロバイオームから考える女性の健康の新たな視点~

1. 腸のマイクロバイオームを整えることの重要性

エクオールなどの良好なポストバイオティクスを産生するには、腸内細菌叢の多様性が重要。

食事面:発酵食品と食物繊維を組み合わせるシンバイオティクス的アプローチが推奨される。

禁煙や適度な飲酒、規則正しい排便習慣、適度な運動など、総合的な生活習慣の改善が鍵となる。

2. 女性の腟マイクロバイオームを保つ意義

腟内でラクトバチルスを豊富に保つことにより、性感染症リスクの低下やGSM(閉経関連泌尿性器症候群)の軽減が期待される。

エストロゲン低下に伴い腟内環境が変化しやすい更年期以降は、意識的なフェムゾーンのケアが必要。

経腟プロバイオティクスとして腟内ジェルなどのフェムケア製品も有効な選択肢となり得る。

3. 腸と腟のクロストークを視野に入れた新しい健康観

“腸を整えれば腟も整う”可能性があり、その逆も期待できる。

女性の一生を通じて、ホルモン変動とマイクロバイオームは密接な相関があり、適切な生活習慣とセルフケアを通し、好循環を生み出すことが可能。

吉形医師コメント

これらの知見は、女性の健康を考える上での新たな視点となります。特に、腸内と腟内細菌叢が独立して存在するのではなく、密接にクロストークしているという概念は重要です。女性のライフステージに応じたマイクロバイオームケアを実践すること、腸内と腟内細菌叢の両面からのセルフケアに取り組むことが、女性の健康維持に大きな役割を果たすと考えられます。

<医師紹介>

吉形 玲美(よしかた れみ)

医学博士

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

日本更年期と加齢のヘルスケア学会 副理事長

医療法人社団ミッドタウンクリニック特別顧問(女性医療研究主幹)

医療法人社団進興会特別顧問

浜松町ハマサイトクリニック婦人科医師

グランドハイメディック倶楽部 倶楽部ドクター

東京女子医科大学病院 産婦人科 非常勤講師

東京女子医科大学医学部卒業。産婦人科医として医療の最前線に立ち、婦人科腫瘍手術等を手掛ける傍ら、女性医療・更年期医療の様々な臨床研究にも数多く携わる。女性予防医療を広めたいという思いから、2010年より浜松町ハマサイトクリニックに院長として着任。現在は同院婦人科専門医として診療のほか、多施設で予防医療研究に従事。月経不順、妊活、更年期など、ゆらぎやすい女性の身体のホルモンマネジメントを得意とする。2022年7月「40代から始めよう!閉経マネジメント」(講談社刊)を上梓。

<資格>

日本産科婦人科学会専門医、医学博士、臨床研修指導医

日本女性医学学会代議員・同学会認定専門医

日本更年期と加齢のヘルスケア学会副理事長

日本抗加齢医学学会評議員

日本女性栄養・代謝学会幹事 ほか

<所属学会>

日本産科婦人科学会

日本女性医学学会

日本更年期と加齢のヘルスケア学会

日本抗加齢医学会、日本骨粗鬆症学会、日本女性心身医学会

日本女性栄養・代謝学会

北米閉経学会

国際閉経学会 ほか

※当ページの内容は「2025年2月19日」時点の情報です。